FELD DES JAMMERS von Petra Tursky-HartmannNach über einem Jahr des Wartens kam Mitte Oktober 2014 endlich Post von der „Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht“, kurz „WASt“. Seit ich den Film „Unsere Mütter, unsere Väter“ gesehen habe, interessiert es mich, was meine Großeltern im „Dritten Reich“ getan haben. Klingt vielleicht seltsam, aber als ich den Brief in meinen Händen halte, fühlt es sich an wie ein verschollen geglaubtes Steinchen aus meinem Lebensmosaik.

|

| © Peter Wilhelm Riedle (1904-1968) |

Mein Opa hieß Peter Wilhelm Riedle, wurde 1904 geboren und hatte die Feldpostnummer L 29692. Eingezogen war er zur Luftwaffen-Bau-Kompanie und als Unteroffizier im „Luftgau XII“ tätig. „Beachten Sie bitte, dass die deutsche Luftwaffe – im Gegensatz zu den sonstigen Einheiten der Wehrmacht – nicht alle Versetzungen und Veränderungen gemeldet hat“, steht am Ende des zweiseitigen Schriftstücks der WASt, wo sich Orte wie Hamburg, Kirchberg, Paris, Wiesbaden-Erbenheim, Finow/Mark, die Lazarettschiffe Meteor und Fasan, dann Oslo und Bukarest aneinanderreihen. In Oldenswort endet der militärische Lebenslauf meines Großvaters, als er 1945 in britische Kriegsgefangenschaft geriet.

|

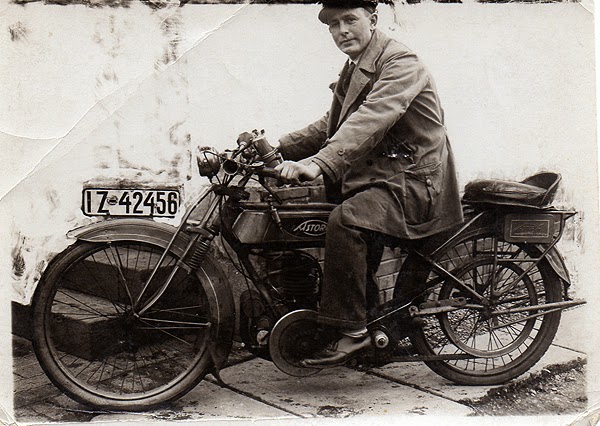

| © Peter Wilhelm Riedle mit seiner Astoria 350 (1931) |

Der in formal korrekter Amtssprache gehaltene Brief hat so wenig zu tun mit dem, was ich mit dem gutmütigen, leisen, aufmerksamen Menschen verbinde, der einmal mein Großvater gewesen ist. Vor dem Ersten Weltkrieg, noch in der Kaiserzeit in Roxheim bei Bad Kreuznach geboren, hat er während der Weimarer Republik mit großer Leidenschaft Baustatik am Rheinischen Technikum in Bingen studiert. Finanziert von seinem Vater Peter Riedle, meinem Urgroßvater und gestrengen Familienpatriarchen, um den sich Anfang der Sechzigerjahre der gesamte Kosmos unseres vielköpfigen Familienlebens mütterlicherseits drehte. Der alte Herr war Bauunternehmer in Bad Kreuznach gewesen und hatte seinem Sohn den Berufswunsch, Prüfingenieur zu werden, erfüllt. Glückliche Menschen, denke ich immer wieder, wo Beruf und Berufung zusammenfallen. Die exakte Berechnung der Standsicherheit von Anlagen, Brücken und Bauwerken hat meinen Opa immens angetrieben.

|

| 1964 in Bingen am Rhein © Peter Wilhelm Riedle |

Als Kind genoss ich das Privileg, ihn nahezu täglich nach dem Kindergarten oder der Schule auf „unsere“ Baustellen begleiten zu dürfen. Ausfahrten mit ihm betrachtete ich als gemeinsame Arbeitstermine. Und konnte deshalb wohl hautnah die Faszination, die Zeichnungen und Zahlen auf ihn ausübten, miterleben. Wobei mir persönlich die Abnahme von Kirmesfahrgeschäften, sogenannte Fliegende Bauten, im Auftrag des TÜV zugegebenermaßen am besten gefiel, weil dieser „Job“ immer mit Freifahrten auf nostalgisch anmutenden Doppelstockkarussells mit wunderschön bemalten Holzpferden und dem wohlwollenden Grinsen von sogenannten Schiffschaukelbremsern einherging. Ausgestattet mit Zuckerwatte und der ein oder anderen guten Flasche Nahewein, traten der Opa und ich an solchen Tagen dann sehr beschwingt die Heimfahrt an.

|

| Kriegsgefangenenlager Bretzenheim/Nahe 1945 © Dokumentationsstelle Bretzenheim |

Und immer mal wieder passierte es an solchen Tagen, wenn wir mit seinem Auto in unsere Hofeinfahrt einbogen, dass dort wildfremde Menschen am Zaun standen. Meist grüßten diese Männer kurz und verschwanden dann wortlos. Manchmal wanderte ihr Blick verkniffen suchend über unseren Garten Richtung Hühnerfarm. Manchmal wischte sich der ein oder andere verstohlen eine Träne aus den Augenwinkeln. Und einige wenige überwältigte die Situation und machte sie total fassungslos. Gelegentlich fragte uns einer dieser Männer über die von der Oma akkurat gestutzte Ligusterhecke, ob wir uns an das Lager erinnern könnten? Mein Opa nickte dann. Ja, sicher konnte er. Irgendwie jeder in unserem Dorf konnte das. Wobei die Leute in Bretzenheim nicht wirklich gerne darüber redeten. Bis Fips 1964 zurückkam, ein schlichtes Holzkreuz am Rand der B 48 zwischen Bretzenheim und Bad Kreuznach in den Acker schlug und die Vergangenheit so, als ob sie nie wirklich vergangen gewesen sei, mit Macht in die Gegenwart zurückdrängte.

|

| 24 "Cages" des Lagers Bretzenheim im April 1945 © Dokumentationsstelle Bretzenheim |

Das Holzkreuz stand an der Stelle, wo im April 1945 amerikanische Streitkräfte begonnen hatten, 200 Hektar Land zwischen Bretzenheim, Winzenheim und Bad Kreuznach mit einem drei Meter hohen Stacheldrahtzaun einzuzäunen. Anschließend unterteilten sie die Weizenfelder und Zuckerrübenäcker in 24 sogenannte Cages und belegten diese „Käfige“ mit deutschen Kriegsgefangenen.

|

| Weibliche Gefangene im Lager Bretzenheim 1945 - © Dokumentationsstelle Bretzenheim |

Als Nazi-Deutschland am 8. Mai 1945 kapitulierte, zählte das sogenannte Rheinwiesenlager Bretzenheim der „Prisoner of War Transient Enclosures“ (PWTE) bereits über 100.000 Gefangene. „Da saßen die Frauen“, sagte meine Mutter einmal und deutete auf den großen Kirschbaum, dessen Äste aus unserem Garten in das direkt angrenzende Lager ragten.

|

| 1962 im Garten meiner Großeltern © Peter Wilhelm Riedle |

Am 10. Juli 1945 übernahmen die französischen Streitkräfte dann das Camp von den amerikanischen Soldaten, und Major Shesnell bezog als Kommandant das Haus meiner Großeltern. Als sich am 31. Dezember 1948 die Tore des Kriegsgefangenenlagers für immer schlossen, blieb mitten in den Äckern ein zerfallenes Schwimmbecken zurück, in dem wir uns mit den Kindern unserer Straße zum Spielen verabredeten. Warum es ein Becken ohne Wasser inmitten eines riesigen Weizenfeldes gab, darüber hüllte sich unser Dorf in tiefes Schweigen.

Falls es Sie interessiert, wie diese Reise weiterging, können Sie gerne mein Buch "Zur besonderen Verwendung" bestellen (gedruckt als Paperback oder als E-Book)

Petra Tursky-Hartmann: Zur besonderen Verwendung

Eine Reise in die Vergangenheit meiner Familie

Paperback, 246 Seiten

ISBN-13: 9783756818334

Verlag: Books on Demand

Erscheinungsdatum: 10.01.2023

Sprache: Deutsch

Farbe: Ja

erhältlich als:

Buch: 24,99 €

eBook: 7,99 €

Vielen Dank für Ihr Interesse